静岡県富士市吉原地区で、毎年6月の第二土曜、日曜の2日間で行われる「吉原祇園祭」は、「おてんのさん」という愛称で親しまれ、毎年20万人以上の来場者が訪れる東海一の大きなお祭りです。

どんな祭りなのか?どのような歴史があるのか?350年以上継承されてきた素晴らしい祭りを魅力と共にご紹介致します。

吉原祇園祭の概要

吉原祇園祭は、静岡県富士市の吉原地区にて毎年6月の第二土曜、日曜に開催される東海一の祇園祭です。

この祭りは、吉原25町と6つの神社が連合で行っていて、「おてんのさん」という愛称で親しまれています。6つの神社の御祭神である「天王(天王祭)」を祀ることから、「おてんのさん」と言われるようになったそうです。

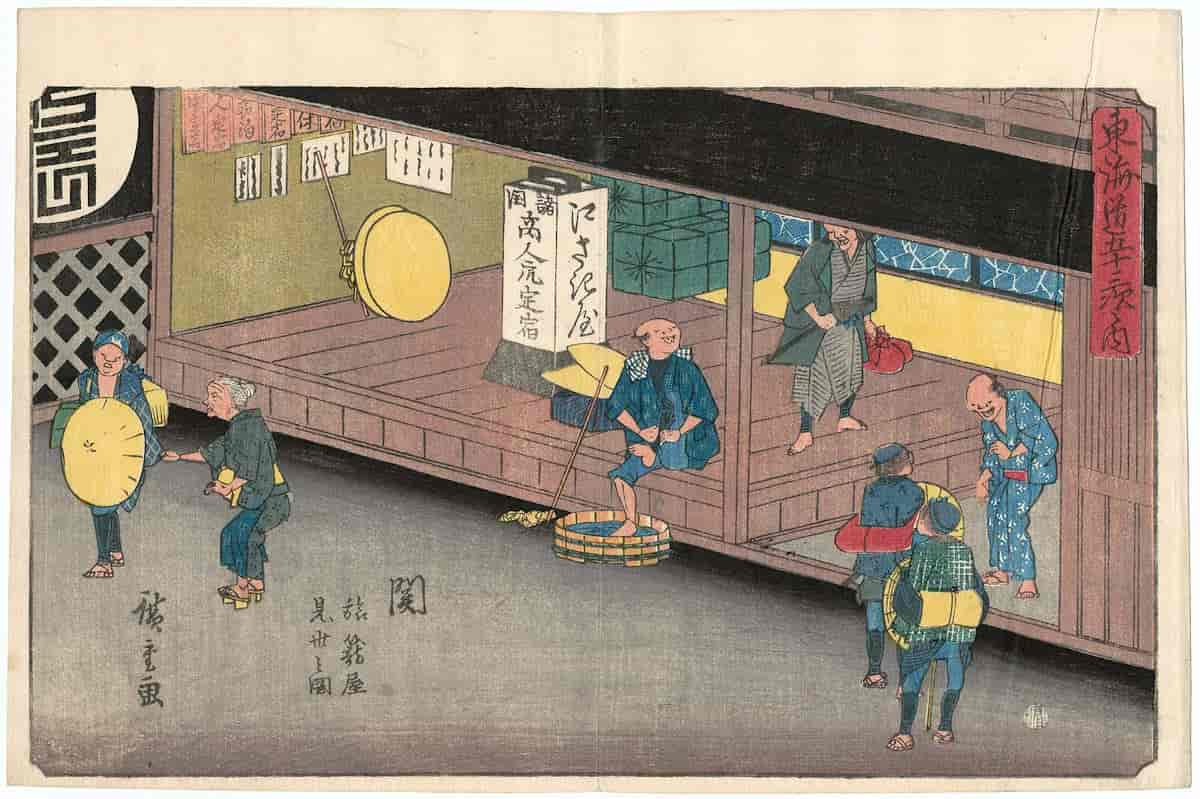

その歴史は江戸時代にさかのぼり、疫病退散を祈り始まったとされ、350年以上の歴史があります。

見どころは、25台の山車と、神輿の練り歩き。そして、祭りには欠かせない露店が立ち並ぶ歩行者天国もあります。

充分に楽しめる内容です。東海一と言われる祇園祭の魅力をたっぷりとお伝えしていきます。

祇園祭という名前がつくのはなぜ?

吉原祇園祭は、東海一の祇園祭といわれていますが、京都の祇園祭と関係があるのか、祇園祭といわれる理由がなにか気になりませんか?

祇園祭とは日本三大祭の一つといわれ、京都の八坂神社で行われる祭りが有名です。吉原の祇園祭は、この祭りを忠実に伝承されたものではなく、宿場町であったため各地の祭りが混在し独自に発展した祭りでだそうです。

祇園祭という名前がつけられている理由は、平安時代に京都で流行した疫病を鎮める為に始まった「祇園御霊会」が起源とされたいるからです。

現代でも、疫病退散や無病息災を祈り、健康と安全を願うお祭りとなっています。

日程

| 吉原祇園祭(おてんのさん) | |

| 日程 | 2025年(令和7年)6月14日(土)~6月15日(日)

13:00~21:00 |

| 場所 | 吉原商店街周辺

静岡県富士市吉原2丁目3 |

| MAP | |

| 主催 | 吉原祇園祭実行委員会 |

| 問合せ | 一般社団法人富士山観光交流ビューロー(新富士駅観光案内所)

0545-64-2430 |

行事のスケジュール

| 日時 | 場所 | 行事 |

| ●14日(土)

11:00~12:00 |

吉原本町通り | 木遣り道中・纏道梯子乗り |

| ●14日(土)

13:00~15:00/18:00~21:00 ●15日(日) 18:00~21:00 |

吉原本町通り周辺 | 山車引回し |

| ●14日(土)・15日(日)

20:15~20:50 |

吉原本町通り 3箇所 | 山車の競演 |

| ●14日(土)

15:00~15:45 |

岳南本町駅付近より吉原本町通り | 女神輿 |

| ●14日(土)

16:00~17:00 |

吉原本町通り各所 | 宮太鼓競演 |

| ●15日(日)

11:00~12:00 |

警察音楽隊パレード | |

| ●15日(日)

13:00~17:00 ※天神社11:30~ |

神輿(六神社) |

見どころ

見どころは、やはり、山車の引回しや神輿の練り歩きです。

その他も、祭りを盛り上げる為に欠かせない行事が行われます。

とても、素晴らしいものなので、どれも心打たれるものがあると思います。祭りの醍醐味ともいえる様々なパフォーマンスを、観て、感じて楽しんでください♡

21台の華やかな山車・屋台

吉原祇園祭の山車は・・・様々なかたちの山車や屋台が勢揃いします。

高欄型山車、江戸型山車、舞台屋台、吉原雛壇型山車、屋台人形山車があり、それぞれの形の違いにも目を向けてご覧になるのもおもしろいですよ!かたちが違う山車、屋台が揃うお祭りは珍しいのではないでしょうか?

| 山車のかたち | 特徴 |

| 高欄型山車 | 囃子方が、基本的に屋根の上に登っています。下のほうに台があり、そこで鉦を鳴らす山車もるそうです。 |

| 屋台型人形型 | 人形が屋台の上に取り付けられていて、屋根にそのまま人が乗っている。 |

| 江戸型山車 | 屋台型人形山車に、人が乗る台がつけられたもの |

| 舞台屋台 | 屋根が付いた曳き物である屋台型。囃子方が全員屋根の下に居て、演奏をします。 |

| 吉原雛壇型山車 | 段々に雛壇になった山車。1階に鉦、2階に太鼓、その後ろに笛がいます。 |

21台の山車・屋台紹介

| ◇天神社(てんじんしゃ)◇ | 山車の種類 | 出し |

| ①本町一 | 江戸型人形山車 | 天神社社殿 |

| ②本町二 | 舞台屋台 | |

| ③本町三 | 江戸型人形山車 | 鍾馗(しょうき)人形

魔除け・厄除けのシンボルとして飾られる武者人形 |

| ④南街 | 江戸型人形山車 | 御幣 |

| ⑤宮町 | 四輪高欄型人形山車 | 鏡獅子人形 |

| ⑥大和町(やまとちょう) | 舞台屋台 | |

| ⑦幸町(さいわいちょう) | 舞台屋台 |

| ◇木之元神社◇ | 山車の種類 | 出し |

| ⑧六軒町(ろっけんちょう) | 江戸型人形山車 | 金太郎人形 |

| ⑨西本通り(にしほんどおり) | 江戸型人形山車 | 木之元神社社殿 |

| ⑩住吉町(すみよしちょう) | 屋台型人形山車 | 猿田彦人形 |

| ⑪昭和通り | 高欄型人形山車 | 桃太郎人形 |

| ⑫日吉(ひよしちょう) | 屋台型人形山車 | 諫鼓鶏(かんこどり) |

| ⑬傳馬町(てんまちょう) | 高欄型人形山車 | 牛若丸人形 |

| ⑭西仲町(にしなかちょう) | 高欄型人形山車 | 狸人形(分福茶釜) |

| ⑮新追町(しんおいちょう) | 高欄型人形山車 | ひょっとこ・おかめ |

| ◇八坂神社◇ | 山車の種類 | 出し |

| ⑯東本通一・二(ひがしほんどおり) | 江戸型人形山車 | 御神鏡 |

| ◇八幡宮◇ | 山車の種類 | 出し |

| ⑰東本通三 | 吉原雛壇型人形山車 | 神明造社殿 |

| ◇山神社◇ | 山車の種類 | 出し |

| ⑱依田原一‣二(よだはら) | 吉原雛壇型人形山車 | こけし人形 |

| ⑲依田原三 | 江戸型人形山車 | 明神鳥居 |

| ⑳依田原四 | 吉原雛壇型人形山車 | 鳳凰・太鼓 |

| ◇和田八幡◇ | 山車の種類 | 出し |

| ㉑和田町 | 吉原雛壇型人形山車 | 王将駒 |

夜になり、華やかな山車が本町通りに集まる様子は圧巻です。お囃子が奏でる音色と共に賑やかな山車の競演も見どころです!

ひと足先に夏の音色をお届け pic.twitter.com/VvnE7zDAzs

— ミスミタクマ (@misumi_takuma) June 8, 2024

神輿の練り歩き

吉原祇園祭の神輿は、「けんか神輿」と呼ばれるほど、荒っぽいのが特徴です。神輿同士をぶつけ合うシーンもあります。

荒神のスサノオノミコト(荒々しい性格と知られる神様)を奉る神輿ということもあり、激しく神輿を担ぐ、いや揺らすというのが見せ場となる迫力ある神輿です。

辻や町境で、激しく神輿を揺らし、災厄を防ぎ祓います。

そして、神輿が笹で覆い隠されているのも特徴です。笹を抜いて家に持ち帰り、家の軒先に飾ると厄払いになるそうです。

その他の行事

◇木遣り道中・纏道梯子乗り

木遣り(きやり)とはもともと、大人数で力仕事をするときに息を合わせる為の掛け声・歌として生まれたもので、今ではおめでたい祭りや、祭り雰囲気を盛り上げるために行うものです。

梯子乗りは、消防や鳶職によって行われる伝統芸能で、訓練された演技が祭りで披露されます。

今年の吉原祇園祭は例年より2時間早く、木遣り道中・梯子乗りから始まりました! pic.twitter.com/0gYOZ7YYxv

— Taitan (@taitan21) June 8, 2024

◇宮太鼓競演

長胴太鼓を二人の叩き手によって打ち鳴らされる。「呼び太鼓」とも言われるそうで、神輿が来ることを若い衆に知らせる為に行われていたそうです。

◇女神輿

吉原祇園祭、盛り上がりを見せる宮太鼓競演と女神輿の風景です! pic.twitter.com/BkJlBAU6wF

— Taitan (@taitan21) June 8, 2024

祭りの歴史

もともとこの吉原地区は宿場町であったことから、本陣、脇本陣、旅籠などの宿泊施設と、継ぎ送り業務を行う問屋場が中心となっている町でした。

万治三年(1660年)に、問屋場の主人が困難な仕事をする為に、天神様に願かけをして、それが叶ったことでお礼に社殿を寄進し、天神祭礼で依田橋の住民が船に車輪を付けて引き回したのが始まりとされています。

露店について

吉原商店街、約1㎞にわたり200軒以上の露店が立ち並び、歩行者天国となります。

定番の食べ物は充分、射的、玩具などの販売もありますので、子供さん連れでも充分楽しめる内容です。

露店の時間は11:00~21:00の予定です。

まとめ

吉原祇園祭いかがでしたか?山車や神輿に特徴がありとても面白いお祭りです。

富士市吉原地区に代々と伝わる、350年余りの歴史あるお祭り「おてんのさん」是非、行ってみてください。

「吉原祇園祭」の同時開催の六社詣の花手水巡り、紫陽花ぼうるの詳細と、交通規制、アクセス情報など、こちら↓↓の記事でご紹介しています。

コメント